集资诈骗和非法吸收公众存款的区别在于是否具有非法占有的目的,这一点直接影响了犯罪行为的刑罚轻重。在相同金额的情况下,非法吸收公众存款的刑罚可能只需3至4年,而集资诈骗的刑罚则更为严厉。近年来,虚拟数字货币领域的相关案件日益增多,律师在其中的辩护作用显得尤为重要。

集资诈骗入罪背后

集资诈骗行为构成犯罪,其核心是行为人有非法获取财物的意图。比如在虚拟货币案件中,常见的是利用虚假货币或仿冒货币进行诈骗。有些项目声称能带来高额回报,大肆吸纳公众资金,但实际上并未将资金用于合法经营,而是任意挥霍或参与非法活动,这些行为满足了集资诈骗罪中的非法占有目的,从而构成犯罪。在一些虚拟货币集资案中,通过发行毫无价值的代币来筹集资金,最终资金去向不明确,导致投资者遭受重大损失。

调查过程中,我们发现某些犯罪分子以吸引投资为幌子,夸大收益进行宣传。他们集资后并未开展任何实际项目。这种行为,借助欺诈手段,意图非法占有,显然触犯了法律,绝不容忍,必将受到法律的严惩。

刑事规范适用难点

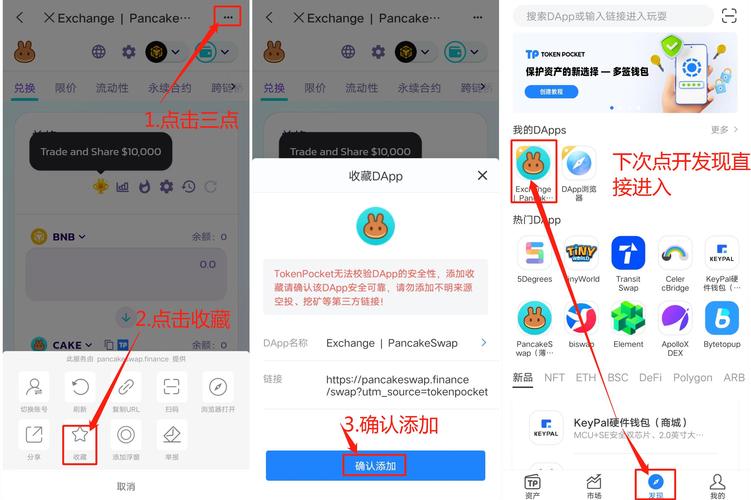

部分虚拟货币模式涉嫌违法融资,但其刑事处罚标准并不严格。以仿冒币种和虚假“挖矿”模式为例,这类违法融资案件往往难以被直接定性为犯罪。这在司法操作中构成了一个不小的难题。

在众多地区的司法操作中,针对新型虚拟货币融资违法行为,尚无具体法律依据。比如,某县发生了虚拟货币虚假“挖矿”事件,当地司法机关在处理时,因缺少具体法律条文,导致处理过程变得繁琐且耗时。从研究相关法律到寻找类似案例作为参考,都遇到了不少难题。

轻罪辩护的突破点

在集资案件里,有些涉案人员可能并无非法占有财产的意图。以张某敬的案例为例,他与涉事公司并无资金往来,未曾接受任何利益,也未收取投资者的资金。律师可以从这些事实入手,为当事人进行轻微罪行的辩护。

多个案例表明,若能证实被告并无非法攫取集资款的意图,那么他可能被判犯有非法吸纳公众存款罪。比如在另一起案件中,被告虽参与了推广活动,但调查结果显示他并未涉及资金的非法占有,而且其律师也成功为他争取到了较轻的罪行辩护。

真实项目下的风险模式

项目真实不假,但“挖矿”方式仍潜藏非法集资隐患。有些人推销或出租矿机,过分宣扬其强大能力,声称能带来稳定回报。然而,这些承诺往往难以兑现。

某地曾发生过一起矿机租赁事件,经营者宣扬矿机算力强劲,能带来丰厚的月收入,吸引了大量民众投资。但最终,许多人损失惨重,这实际上隐藏着非法集资的风险。值得注意的是,这里的非法集资与普通欺诈行为有所不同。

核心辩护要点

各类集资案件的核心在于非法占有的目的。法律规定了判断标准,比如资金的用途。若大部分资金并未用于正当经营,便可认定非法占有。

某些非法集资案例中,所筹集的资金并未用于项目开发,而是仅用于个人债务偿还或其他非经营性消费,据此可判定存在非法占有意图。在辩护过程中,律师需着重关注这些关键点。

律师办案经验与成果

刑事律师在处理虚拟货币相关案件时,积累了丰富的实践经验。他们通过研读法律条文,提炼出对案件有指导作用的观点。例如,针对那些以高额回报为诱饵吸引投资的案件,提出了非法吸收公众存款的辩护策略。这些经验对后续处理类似案件具有很高的参考价值。

亲爱的读者们,在处理这些涉及集资诈骗和非法吸收公众存款的案件时,大家可能会疑惑,哪一种定性最容易被搞混?若这篇文章对您有所帮助,不妨点个赞、转发一下,并留下您的宝贵意见。