当今在金融领域,信任机制是一个备受瞩目的方面,数字货币也是一个备受瞩目的方面。李礼辉博士的讲座针对这两个关键的方面进行了深入的论述,从而为我们带来了新的思路。

传统信任机制基础

在市场经济的环境当中,信任的构建是离不开契约原则的。在传统模式里,人们是依靠共同的规则,还有可信任的中央节点以及支付平台,以此来验证信息并且积累信任。就像在日常的商业交易过程中,企业之间会签订合同,银行作为支付的中介,保障交易能够按照规则来进行,这样就逐渐地建立起了商业互信。这种模式在很长的一段时间里,一直维持着经济活动的有序开展。

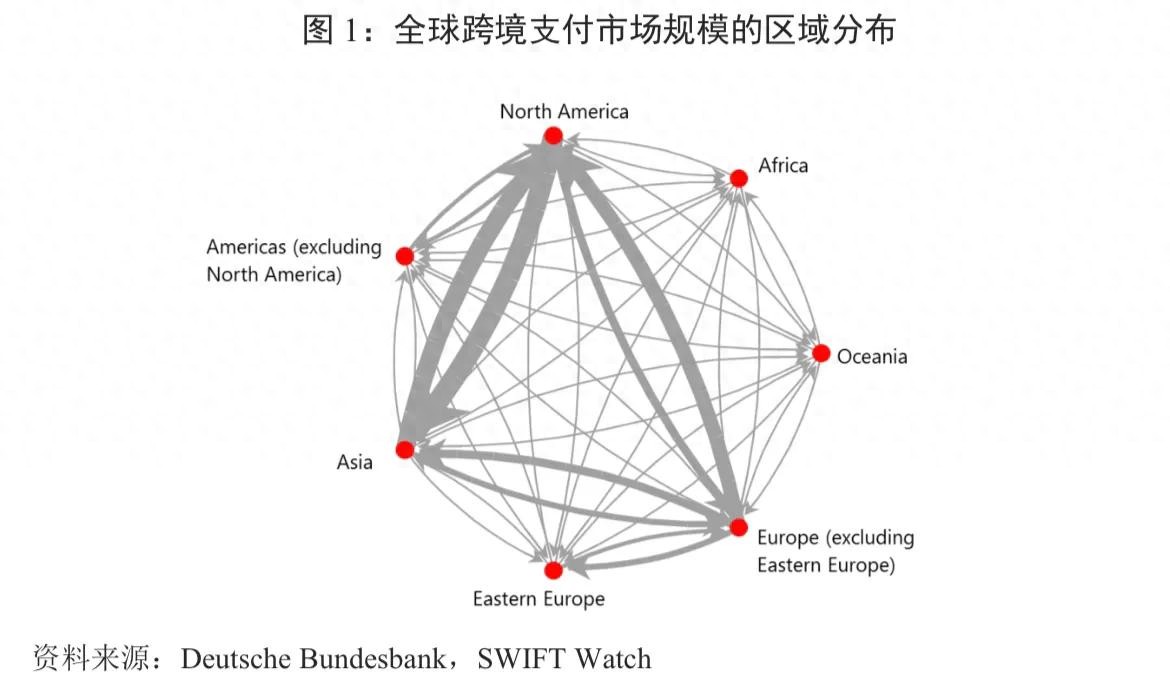

然而,传统信任机制有一定的局限性。其验证流程比较冗长,效率有时不高。以跨境支付为例,会涉及多家银行以及复杂的手续,资金到账可能需要好几天的时间,并且还有可能出现信息流转的误差,这会对信任的快速建立产生影响。

区块链信任机制优势

区块链技术开创了一种全新的信任机制。它借助数学方法来处理信任方面的问题,并且用算法程序来展现规则。只要各方都对共同的算法程序持有信任,就能够建立起相互之间的信任。就如同一些去中心化的金融平台那样,通过智能合约能够自动地执行交易规则,无需第三方进行审核,这样既提高了效率,又提升了透明度,同时也大幅度地缩短了建立信任所需要的时间。

就数字票据的应用而言,目前的票据业务存在一些问题,比如容易被伪造,流转过程不透明。而通过区块链来构建数字票据,它具有信息不可篡改的特点,并且整个过程都可以被追溯。这样一来,就降低了风险,同时也提升了票据市场的信任度和活跃度。

大信用系统构建

构建大信用系统需要“共建”和“共享”。需要多方参与进来,大家一起维护系统的运转,以此来确保数据的一致性和可靠性。例如,在行业内,多家企业参与构建的供应链金融信用平台,这些企业会上传真实的交易数据,通过共享这些信息,就能够形成更全面、更准确的信用评价体系。

推进技术等资源的整合是很有必要的。由银行来发挥主导作用,与科技公司和企业进行联合,将各方的优势资源进行整合,以效益作为核心来重新构建商业合作模式,这样就能提高金融科技创新的效率。例如,有一些银行和金融科技公司展开合作,借助大数据以及人工智能技术对信贷审批流程进行革新,提升了效率和精准度。

数字信任与金融应用

李礼辉博士指出,大数据属于数字技术,区块链也属于数字技术。基于这些技术所形成的信任机制,可以被称作数字信任。在互联网金融领域当中,数字信任发挥着极为关键的作用。网贷平台通过运用多维度的数据来对借款人的信用进行评估,然后给予他们相应的额度以及利率,这样做能够减少由于信息不对称而带来的风险。

区块链金融应用的最佳路径为多中心联盟的分布式共享账本。众多参与方一同维护账本,共同分担责任与权力。部分跨境贸易联盟运用此模式,成员企业能够实时共享货物运输以及资金流转等方面的信息,以此提升交易效率并增强信任度。

数字货币与监管挑战

数字货币是以数字化技术呈现的货币形式,法定数字货币拥有国家主权的背书。随着比特币等虚拟货币开始兴起,市场发展得极为迅速,然而也由此引发了监管方面的难题。在部分国家,虚拟货币被运用到洗钱、非法交易等活动中,对金融秩序造成了冲击。

为了应对挑战,要加快数字金融方面的制度建设,并且要加强国际监管方面的协调,还要推进标准化的建设。我国在积极地推进法定数字货币的研发工作,与此同时也在研究相关的发行和监管制度。在国际层面上,像 G20 等组织正在对数字货币的国际监管协作进行探讨。

区块链发展路径展望

李礼辉博士对区块链发展的不同路径进行了分析,其中包含分布式架构、多中心架构、有中介的联盟链架构,以及分布式去中心架构、自组织的公有链架构。联盟链适宜于行业内的协作,像金融机构之间的清算结算系统,借助联盟链能够提升效率并且降低成本。

金融发展需要具备跨越障碍的创新勇气,也需要秉持科学态度。科技业者需要持续进行创新突破,同时政府部门、监管机构和市场机构要给予支持并进行规范。例如,监管机构可以构建沙盒监管机制,以使金融创新能够在可控的范围内得以发展。罗玫教授觉得数字金融资产的研究才刚刚开始,需要学术界提出规范和制度方面的指引。李礼辉博士还提及了区块链的穿透式监管,并对微众银行的做法给予了表扬。那么,在众多的区块链金融应用中,你认为哪种模式在未来具有最大的发展潜力?欢迎在评论区分享你的看法,记得要点赞并分享本文!