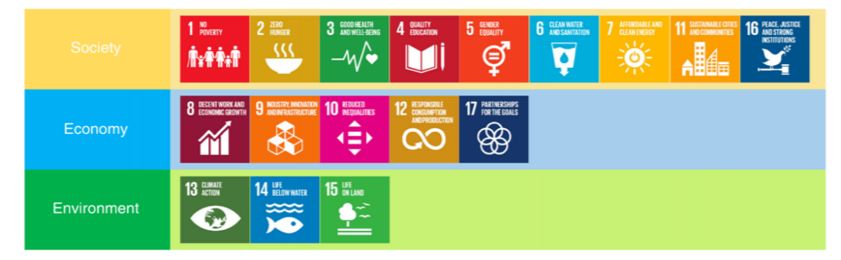

人工智能与可持续发展的关系越来越受到重视,它既蕴含着积极发展的无限潜力,又存在潜在的负面影响,这些都值得我们深入研究。

人工智能对社会领域的影响

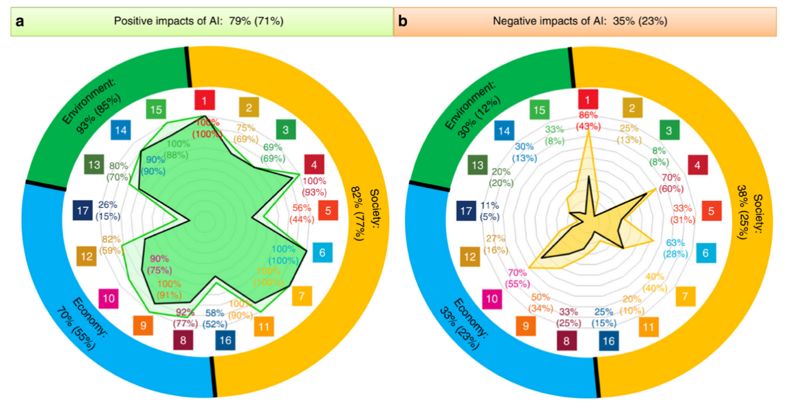

在社会这个领域,人工智能并非总是带来正面影响。比如在消除极端贫困的目标上,虽然卫星识别技术有助于提升国际援助,却也提升了技术要求。这在一些贫困且技术较落后的地区,可能会导致不平等现象加剧。而在性别和少数族群问题上,人工智能算法可能存在的歧视影响还未得到充分评估。这些消极影响对社会公平发展极为不利,可能导致弱势群体因算法的不公而更加边缘化。

另一方面,人工智能在社会领域同样发挥了正面影响。起初评估显示,其促进作用达到了82%,经过调整后,这一比例降至77%。尽管有所减少,但这一作用依然是正面的。然而,社会领域包含就业政策等多个复杂因素。比如,新智能生产线的投入使用,可能导致劳动密集型岗位的减少,从而引起就业结构的改变。

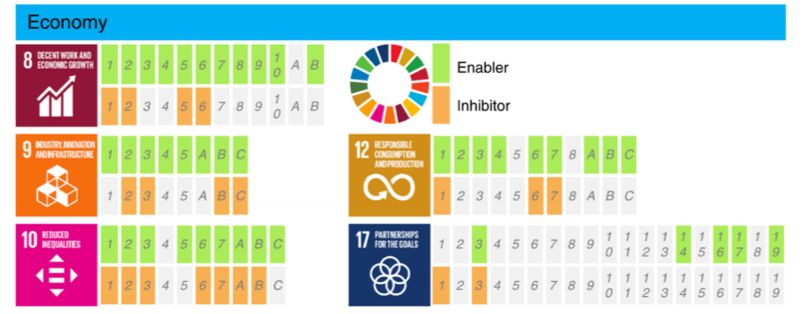

人工智能在经济领域的积极与消极

经济领域内,众多细分领域似乎都能从人工智能技术中受益,这一消息令人欣喜。其中,有42项细分领域占比高达82%,能够从中获利。比如,在应对气候变化方面,人工智能有助于加深我们对气候变化的认知,并推动模型构建工作。这或许归功于人工智能在定量分析方面的特长。

然而,有20个目标占整体30%的发展受到限制。这主要是因为人工智能研究多集中在数据资源丰富的地区,而贫困地区资源匮乏。这样的分布不均导致了科技在不同区域的发展不平衡。经济发展本应追求平衡,但这种不平衡只会加剧发展差距,使得某些地区在经济发展竞争中愈发处于不利位置。

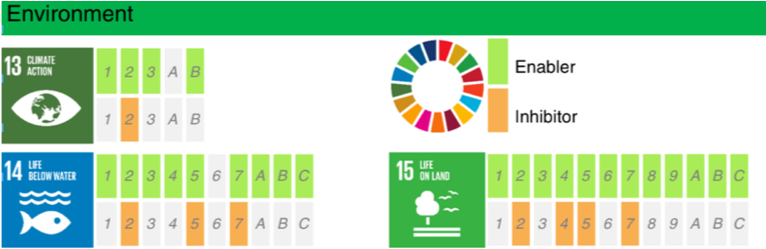

人工智能在环境领域的表现

尽管文章在环境部分没有详尽展示数据,但鉴于可持续发展的目标,这部分内容显然不可或缺。首先,人工智能能够借助技术手段对环境保护状况进行监控。其次,从能源利用的角度来看,可以通过改进某些耗能设备的操作方式,从而提升能源使用效率。

人工智能的能耗问题不能被忽视,若其发展规模和部署未得到妥善规划,数据中心将耗费巨大能源。同时,还需关注电子垃圾的累积,硬件设备更新迅速,若处理不当,对环境将造成额外负担。

证据关联度与研究空白

文章指出,在评估证据适宜性的过程中,往往遇到许多复杂情况。以社会领域为例,其积极作用的比例有所降低。这主要是因为多数研究依赖的是数据集或分析模型的局限。因此,这些研究结果存在一定的局限。

对于人工智能可能带来的不良影响,现有研究尚存在大量空白。例如,探究其负面影响往往需要长时间的深入研究,特别是算法的公平性对环境可能产生的长期效应,这些内容将成为未来研究的核心。由于研究的不完整性,我们在推动人工智能与可持续发展相结合的过程中,可能会面临一些无法预知的风险。

区域差异影响可持续性

当前,人工智能在推动可持续发展的应用上,多集中在资源较为充裕的地区。在全球范围内,这种区域间的差异引发了诸多问题。贫困地区因缺乏必要的资源,难以利用人工智能来支持可持续发展。

这种区域间的结构性不均,不仅在技术领域拉大了差异,还会在社会经济等多个层面引发一系列连锁效应,导致全球可持续发展目标的均衡推进变得尤为困难。在一些技术先进地区,人们或许已开始享受到人工智能带来的好处,而贫困地区的人们仍在努力突破基本的发展困境。

打造可持续人工智能的建议

需设立多样化的智能治理规则,针对不同场景进行区分。考虑到可持续发展的多种情况繁杂多变,比如在社会层面要追求公正,在经济层面要评估成效,因此必须确保规则能够全面覆盖这些不同的情况。

人工智能在设计与运用过程中,对决策流程及成效的阐释至关重要。比如,自动化决策系统的运作逻辑若能清晰呈现,便能在促进发展的同时,降低由不确定性引发的潜在风险。此外,还需妥善平衡人工智能应用与个人隐私保护之间的关系,这需要综合考虑多个因素。

在人工智能的未来发展过程中,你如何看待如何更大幅度地减少它对可持续发展的负面影响?