文章内容在此处输出

数字货币引起了广泛关注,但央行至今未推出法定数字货币,这背后到底有何深层次原因?我们不妨一起探究,揭开这个谜题。

研究谨慎背后

近年来,数字货币的研究热度一直很高,但我国央行推出的法定数字货币却还在研究阶段。这主要是因为法定数字货币与普通货币或虚拟货币有区别,发行时必须非常小心地处理安全和可持续性的问题。在世界各地,真正应用法定数字货币的例子很少,这无疑加大了我国央行研究的挑战。尽管情况如此,央行始终对此事保持高度关注,而且持续地推动相关研究活动的进步。

存在潜在风险

数字货币和电子支付存在一定的风险,首先,有人把它当作一种投机工具。近年来,一些所谓的数字货币投资方案让许多投资者遭受了巨大的损失。Facebook推出的Libra项目更是让中央银行在数字货币领域面临了竞争压力,如果不加快法定数字货币的推进,其他项目可能就会占据市场的主导地位。

聚焦现金替代

中国人民银行提到,数字货币有望取代日常现金交易。现在,很多人外出时不再携带现金,而是选择使用移动支付,这种做法为数字货币的普及奠定了基础。然而,央行尚未明确公布数字货币的账户开设方法。此外,穆司长指出,数字货币不会产生利息,这一措施是为了避免对现有金融系统造成冲击。

安全挑战加剧

中国人民银行推出了数字货币,同时确定了合作的供应商、第三方机构和技术方案。这一行动使得数字货币可能遭受的安全威胁范围有所扩大。交易数据的记录、存储和传输等环节都可能成为攻击者的目标。过去,已有数字货币交易所遭受过盗窃,损失惨重。面对当前日益复杂的网络环境,确保法定数字货币的安全性面临着重大的挑战。

技术适应难题

现有的商业银行体系需应对数字货币带来的挑战。过去采用的交易方式和技术手段,在处理数字货币的大规模交易、点对点交易以及异常交易的检测与分析方面,显得不够有力。目前,尚无成熟的技术能够应对全国范围内的现金交易,实现交易上链、验证、写入区块以及防范攻击等功能,因此我们需要不断进行技术研发和测试。

发行意义探讨

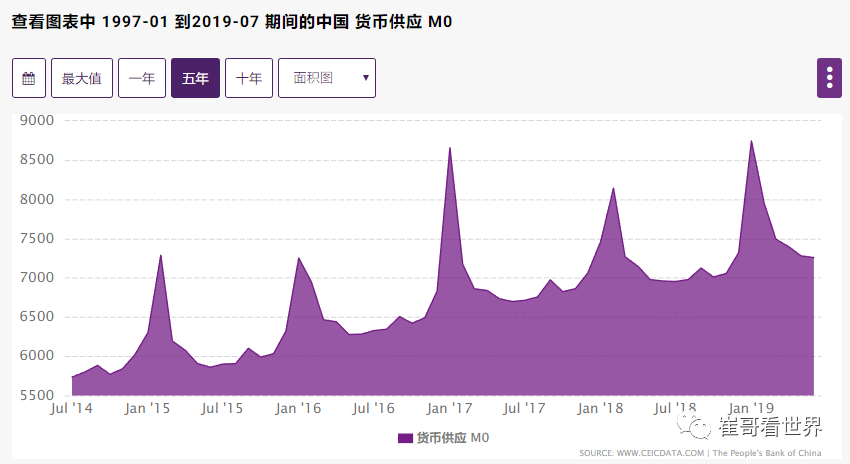

有人认为央行发行的数字加密货币效果不明显,这是因为现金在市场上的流通量并不大。不过,央行此举旨在强化其在经济领域的核心作用,避免“私人货币”带来的不利影响。现阶段,已有一些企业开始采用“白条”、积分等作为支付工具,这些所谓的“私人数字货币”在一定程度上对现行货币体系产生了冲击。

关于央行发行的货币能否有效取代现金交易,你有什么见解?若你认同这篇文章的实用性,不妨给它点个赞,并且分享给你的亲朋好友。