近年来,大众开始关注虚拟币。在这些虚拟币中,“00 后”大学生杨启超所引发的事件极具争议。他在境外公有链上发行了 BFF 虚拟币,随后他被指控犯有诈骗罪。然而,这一事件的背后似乎有着其他的情形,这也让币圈内外的人们都感到紧张。

事件缘起

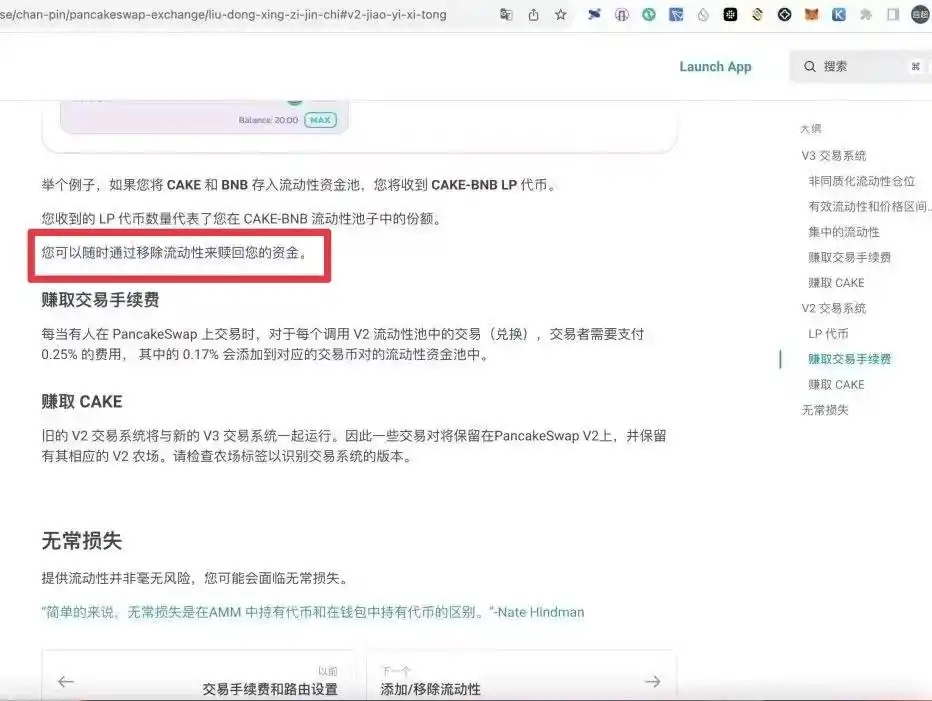

这件事始于杨启超发行了 BFF 虚拟币。20XX 年在境外公有链进行了发行,有许多虚拟币参与者。检察机关指控他诈骗,原因在于有人充值 5 万 USDT 币后,他撤回了流动性,致使他人遭受损失。已知这 5 万 USDT 币是有人真实充值进去的,所以从检察机关的立场来看,杨启超的行为存在诸多问题。但这仅仅是事件的一个部分。

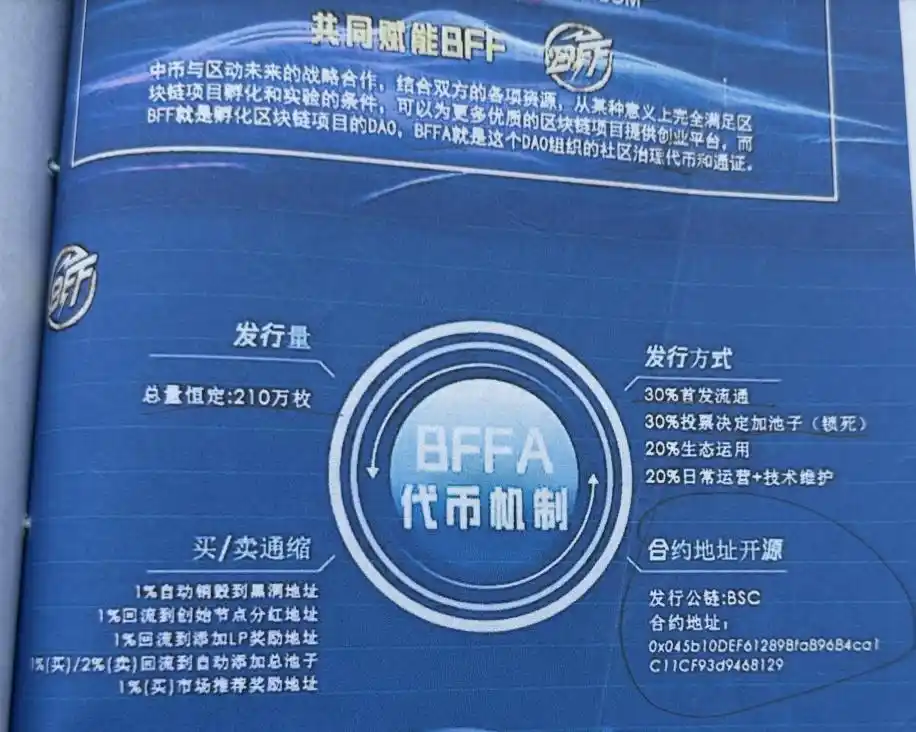

然而,杨启超对此有他自己的观点。这件事所牵涉的领域是新兴的虚拟币圈,这里面的很多情形都比较复杂。他的虚拟币具有明确、唯一且不可更改的合约地址,仅从这一方面来讲,不能轻易地就判定其为假币,这种状况使得事情变得难以判断、纷繁复杂。

辩方观点

辩方立场明确。其一,杨启超发行的 BFF 币因自身特性,不能被界定为假币。其二,它有唯一且不可篡改的合约地址,这在虚拟币领域是重要方面。再者,报案人罗某是币圈的资深玩家,在中国一些大城市如北京、上海等地,有很多这样的玩家,他们长期从事虚拟币买卖活动,对其中风险状况有深刻了解。

案发之后,被害人罗某所持有的 BFF 币由于流动性提升而开始增值。要是在那个时候进行交易,是能够兑换回比原先更多的 USDT 币的。从实际的结局来讲,罗某看上去并没有遭受损失。而这也成为了辩方认定杨启超不构成诈骗的一个非常有力度的证据。

律师看法

杨启超的辩护律师有更深入的考量。他指出,这款虚拟币的英文名与区动未来相同,但不能仅因这一点就认定它是假的 BFF 币。因为判定虚拟币的真假,不能仅靠名称,还需查看其合约地址等多方面因素。他所发行的 BFF 币能够正常兑换,这说明它有自身的价值。

罗某自身方面,他应当清楚虚拟币交易具备博弈的本质。从一些笔录能够得知,他对于投资新币的风险收益模式是知晓的。在这样的情形下,他仍旧参与其中,所以不能轻易地将他置于受害者的位置。

一审法院做法

一审法院的做法引发了争议。国内目前的情况是,无法对泰达币等虚拟货币进行价格鉴定。正因如此,法院无法确定与虚拟币相关的诈骗犯罪的具体数额。这种做法被质疑为“变相支持虚拟货币与法定货币之间的兑付交易”,且与国家法律规定存在冲突。在我国现行的法律法规框架内,虚拟币不能与法定货币等同看待,其不具备法定货币那样的货币属性。

河南南阳中院官网所公布的民事案例清楚地显示,诸如 USDT 这类的数字货币,它并非是真正意义上的货币,也不具备在市场里进行流通的合法资格,公民进行这样的交易是不会受到法律保护的。然而,一审法院在该案件的判定当中,并没有很好地依照这一理念来进行。

BFF币现状

庭审结束之时,出现了一个有意思的情况。杨启超发行的 BFF 币流动性增加了,这使得 BFF 币大幅升值。罗某尾号 3A22 的钱包持有不少 BFF 币,其数量为 72381.7198 个,这些 BFF 币能兑换出 64065.7134 个 USDT 币。这一事实再次表明,仅从 USDT 币数量的角度来看,罗某没有处于受损状态,这与诈骗的构成要件是相悖的。

逻辑矛盾之处

整个事件存在逻辑矛盾。正常来讲,诈骗罪需让被害人遭受损失。但在这个案子里,被害人不仅没有遭受损失,甚至还有获利的可能。一审判决书中提及一些观点,即不论之后对 BFF 币是进行买卖以及其价值状况如何,都认定诈骗既遂。这与前面所说的实际情况不相符。若交易能换回更多虚拟币,又怎么能说这是诈骗?整个事件的核心在于交易是否产生实际损失,既然没有,那么事件的定性就应重新考量。此事件引发了诸多思考,你对这件事在法律、道德和投资认知等各个层面的矛盾持何种看法?